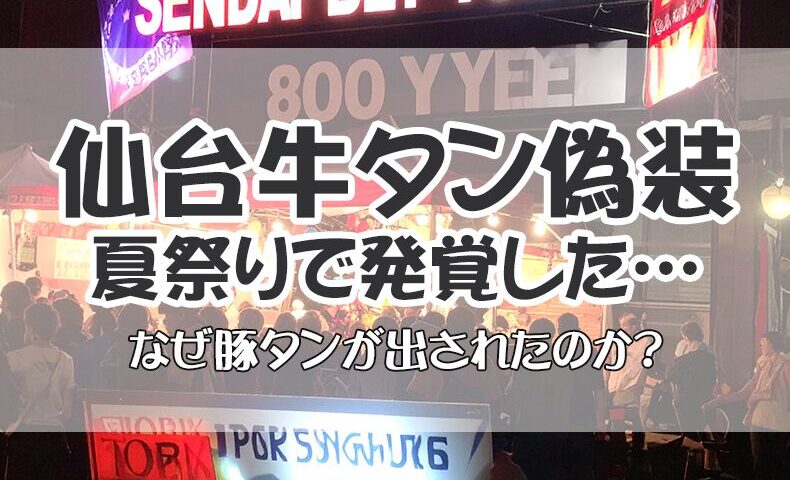

夏祭りで「仙台牛タン800円」と表示された串を買ったら、なんと中身は豚タンだった――そんな衝撃の実体験がSNSで拡散しています。

表示と実態が違う現場写真や、スタッフが堂々と「豚です」と即答した顛末にも驚かされました。読者としては、「祭りは楽しいけど騙されたくない」と思うはず。

本記事では事情の真相から法律リスクの解説、そして実践できる防衛策まで丁寧に解説します。続きで、被害を未然に防ぐ方法をぜひ確認してください。

目次

① 何が起きたのか?──「仙台牛タン800円」の表示トラブルの真相

地元の祭きたら「仙台牛タン800円」

— どんぐりfactory (@dgfactory39) August 2, 2025

でも買ったら豚タンだった

良い商売してるね、客舐めてんな pic.twitter.com/744VJ4H2DL

2025年8月、ある夏祭りの屋台で「仙台牛タン800円」と掲げられていた串焼きを買ったら、実は豚タンだったという話がSNSで大炎上しました。投稿者の写真には「仙台牛タン」と大きく書かれた看板と、横には「豚タン串」と書かれた段ボール箱が並んでおり、多くの人が違和感を覚えたようです。

店員に「これは豚ですか?」と聞いた投稿者に対し、スタッフは半笑いで「豚です」と即答。しかし、豚と記載された表示は一切見当たらなかったため、「明らかに騙された」と感じた人が多数いました。

この投稿は瞬く間に拡散し、「祭りは楽しいけど騙されたくない」という消費者の思いに刺さりました。

② なぜ偽装が起きたのか?背景と屋台業界の構造

話題になってる夏祭りの仙台牛タン

— takuchiku@株垢 (@takuchiku__s210) August 3, 2025

今日行った祭りでも発見

買わないからいいけど真横に豚たん串て書いた発泡スチロール置いてて草 pic.twitter.com/SciAbjxL32

炎上に至るまでの順序と行列の実態

投稿によれば、この屋台には当初30~50人ほどの行列ができ、1時間後には70〜80人に。その行列数は他屋台を圧倒していて、誰もが牛タンだと思って並んだのではないかと感じられたそうです。

祭り屋台形態のリスクと悪質業者の動機

高校生の頃、テキ屋(祭りや夜店の屋台)で夏場だけ毎年アルバイトしてた。

— アスパラ社長 (@ShintaniManabu) August 3, 2025

添付写真の投稿が物議を醸していたが、全く驚かない。

本当はさらに闇が深いのでそれを暴露していこうと思う。

(続く) pic.twitter.com/nwDMdVfBIq

祭り屋台は臨時営業が基本で、出店者の身元が分かりにくいことも多く、表示の誤りや偽装があっても摘発しづらい構造です。不当表示をしてでも利益を上げたい業者が、牛タンと表示して豚タンを販売するケースもあります。

仙台牛タンとはそもそも何か?本来の産地とブランド価値の実態

「仙台牛タン」といっても、地元産の牛肉ではなく、輸入牛(アメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド産)が使われることが一般的です。そのズレが消費者の誤解を招いていた可能性もあります。

③ 法律的に問題になるのか?景品表示法・不正競争防止法の観点

弁護士による「優良誤認表示」の可能性と法的リスク

阿部由羅弁護士は、「実際に豚タンを提供しながら『牛タン』と表示する行為は、優良誤認表示にあたる可能性が高い」と指摘しています。これは景品表示法だけでなく、不正競争防止法にも抵触する恐れがあり、罰則には懲役5年以下や罰金500万円以下が含まれます。

屋台営業ならではの摘発困難性の現実

とはいえ、屋台は一時的な営業であり、運営者の特定や証拠収集が困難なため、法律に違反していても処罰されにくい現状があります。

④ 消費者としてどう防ぐ?夏祭りで騙されないための実践ガイド

屋台選びの3つのチェックポイント

- 看板に「仙台牛タン」とだけ書かれている屋台は注意する

- メニューや値札に「牛タン」と素材が明記されているか確認する

- 串焼きや調理場が見えるか、調理の様子が確認できるか見る

「仙台牛タン」と書かれていたら確認すべきことリスト

- 「仙台牛タン」と明記されているか

- 値段表示に素材や産地の情報があるか

- 「豚タン」など混在しない表示かどうか

違和感を感じたときにとるべき行動

- 店員に「これは牛ですか?」と直接確認する

- 他の客にも「これは豚タンかも」と声をかける

- SNSだけでなく、消費者センターや主催者に通報を検討する

⑤ 実例+SNSコメントで見る消費者の視点

長崎である出島博でカニ串の屋台あって

— ゆういち (@yuichi_510) August 2, 2025

有名になったら困るから写真だけは撮らないでくれって言われたけど

ただのカニカマやった時はびっくりした https://t.co/J2INSTodde

類似の屋台トラブル事例

他にも「カニ串」が実はカニカマ、「じゃがバター」がマーガリンだったなど、表示と内容がズレた屋台トラブルが複数報告されています。

炎上投稿に寄せられた声:不信・諦め・消費者心理の本音

SNSでは「牛タンと書かれていたら期待するのが当たり前」「祭りでは騙されるのは仕方ない」といった声が多数見られました。「詐欺罪では?」と法的視点から疑問を投げかける投稿もありました。

「焼肉屋が『牛肉です』って豚肉を出してたら詐欺罪で逮捕されるレベル」 — SNSより

⑥ 最後に──楽しみながら賢く祭りを回るためのまとめ

本記事では「表示偽装とは何か」「法的リスク」「消費者がとるべき行動」を整理しました。屋台で騙されないためには、表示や看板をしっかりチェックし、違和感があればすぐ確認することが大切です。

信頼できる屋台を選び、怪しい場合は避けましょう。少しの注意と知識で、夏祭りを安心して楽しむことができます。

これらの防衛ポイントを覚えて、次回のお祭りでは賢く屋台を選び、楽しい時間を守ってくださいね。

また、同じような表示偽装の事例や被害を未然に防ぐために、ぜひ情報を共有してください。この行動が、未来の消費者被害を防ぐ力になります。